望洞庭

朝代:唐代

作者:刘禹锡

原文:

湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺。(山水色 一作:山水翠)

相关翻译

译文湖光秋月两相和:风静浪息,月光和水色交融在一起。潭面无风镜未磨:湖面就像不用磨拭的铜镜,平滑光亮。遥望洞庭山水翠:遥望洞庭,山青水绿。白银盘里一青螺:林木葱茏的洞庭山耸立在泛着白光的洞庭湖里,就像白银盘里的一只青螺。注释洞庭湖:湖名,今湖南省北部。湖光:湖面的波光。两:指湖光...

相关赏析

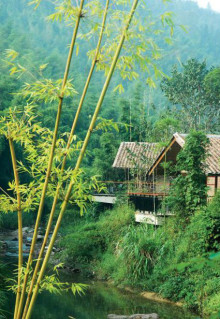

这是诗人遥望洞庭湖而写的风景诗,明白如话而意味隽永。第一句从水光月色的交融不分写起,表现湖面的开阔廖远,这应该是日暮时分的景象,天还没黑但月亮已经出来,如果天黑就看不出两者色彩的融合了。第二句用镜子的比喻表现夜晚湖面的平静,因为太阳已落,湖水不反光,像镜子没磨时光泽暗淡的样子。第...

诗中描写了秋夜月光下洞庭湖的优美景色。微波不兴,平静秀美,分外怡人。诗人飞驰想像,以清新的笔调,生动地描绘出洞庭湖水宁静、祥和的朦胧美,勾画出一幅美丽的洞庭山水图。表现了诗人对大自然的热爱,也表现了诗人壮阔不凡的气度和高卓清奇的情致。诗从一个“望”字着眼,“水月交融”、“湖平如镜...

刘禹锡贬逐南荒,二十年间去来洞庭,据文献可考的约有六次。其中只有转任和州这一次,是在秋天。而本诗则是这次行脚的生动纪录。诗人刘禹锡贬逐南荒,二十间年去来洞庭湖,据文献可靠的约有六次。说的是明月当空的夜晚,诗人刘禹锡经过洞庭湖,写下了所见的美景,作者观望洞庭湖的景色的角度刚好把洞庭...

作者介绍

刘禹锡

刘禹锡(772-842),字梦得,汉族,中国唐朝彭城(今徐州)人,祖籍洛阳,唐朝文学家,哲学家,自称是汉中山靖王后裔,曾任监察御史,是王叔文政治改革集团的一员。唐代中晚期著名诗人,有“诗豪”之称。他的家庭是一个世代以儒学相传的书香门第。政治上主张革新,是王叔文派政治革新活动的中心人物之一。后来永贞革新失败被贬为朗州司马(今湖南常德)。据湖南常德历史学家、收藏家周新国先生考证刘禹锡被贬为朗州司马其间写了著名的“汉寿城春望”。...