天津桥望春赏析

赏析

作者:佚名

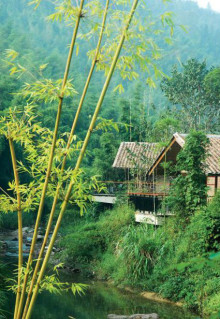

唐代的东都洛阳,是仅次于京都长安的大城市。它前当伊阙,后据邙山,洛水穿城而过,具有“天汉之象”。城南洛水上的天津桥就是因此而得名。天津桥一带,高楼四起,垂柳成阴,景色宜人。唐代帝王为了享乐,经常幸临东都。唐高宗一生先后到过洛阳七次。武则天在位期间,除回长安住过两年外,均在这里度过。安史之乱爆发后,洛阳两遭兵火,破坏严重,而唐朝也自此一蹶不振。到了742年——756年期间(天宝年间),帝王不再来到这里,旧日的宫苑便日渐荒废了。所以,洛阳城的兴废,在一定程度上反映了唐王朝的盛衰。雍陶生活在晚唐时期。此时,唐王朝国势日衰,社会危机日益严重。人来到天津桥畔,目睹宫阙残破的景象,抚今思昔,有感于盛衰兴亡,于是,挥笔写下了这首七绝。

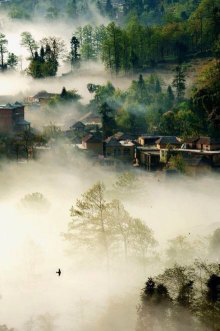

天津桥下,春水溶溶,绚烂的云霞倒映在水中;天津桥畔,翠柳如烟,枝枝柔条斜拂水面,缕缕游丝随风飘扬。这自然界的美好春光,不减当年,令人心醉。然而,山河依旧,人事已非。诗人透过茂密的树丛向北望去,尽管昔日高大威严的宫殿至今犹存,可是,那千官扈从、群臣迎驾的盛大场面,已不能再见到了。宫殿重门紧闭,画栋雕梁也失去了灿烂的色泽。当年曾经是日夜欢歌的上阳宫,已经变得一片寂寥,只有宫莺衔着一片残花飞出墙垣。面对着这番情景,诗人心潮起伏,感慨万千。

这首诗通篇写景,不说史事,不发议论,诗人静观默察,态度似乎很悠然。然而,正是在这种看似冷静的描写中,蕴藏着诗人吊古伤今的沉郁的感情。诗的一、二两句,诗人先绘出一幅津桥春日图,明媚绮丽,引人入胜;三、四句转写金殿闭锁、宫苑寂寥,前后映衬,对照鲜明。这种强烈的对比,很自然地表现出自然界的春天岁岁重来,而大唐帝国的盛世却一去不复返的景象。这正是以乐景写哀愁,因而“倍增其哀”的手法,比起直抒胸臆的手法来,具有更强烈的艺术效果。全诗处处切合一个“望”字。“金殿闭”是诗人“望”中所见,但苑内的荒凉之状,毕竟是“望”不到的,于是第四句以宫莺不堪寂寞,飞出墙外寻觅春光,从侧面烘托出上阳宫里凄凉冷落的景象。这一细节,是诗人“望”中所见,因而落笔极为自然,但又曲折地表达了诗人难以诉说的深沉感慨,含而不露,淡而有韵,是全诗最精彩的一笔。